On jurerait que ses photographies ont toujours été là, qu’elles viennent d’être exhumées d’une malle, d’un cahier égaré sur une berge depuis un siècle : un visage d’enfant, une forêt obscure, des ombres filant sur le papier, quelques natures mortes d’une grâce intemporelle. Née à Minsk, en Biélorussie, Alexandra Catiere cultive une science aiguë de l’optique, de l’organique, mais moissonne aussi tout ce qui échappe d’ordinaire au regard : « le souffle de l’être », « l’élan vital de la solidarité », pour reprendre le titre de ses travaux les plus récents ; quelque chose d’invisible, de ténu, qui illumine un visage, relie les êtres entre eux ou insuffle la vie aux natures mortes.

Récompensée par le prix Camera Clara 2024, exposée à la Bibliothèque Nationale de France en 2025, l’artiste a également planté sa chambre photographique au milieu des vignes de Château Palmer pour la quatrième édition de la résidence INSTANTS, où elle remonte le fil du temps en superposant les strates, les images, comme des couches de peinture, saisissant l’ample et belle évidence de la nature qui survit aux différentes générations d’hommes et de femmes qui l’ont traversée. Rencontre.

CHÂTEAU PALMER : Vous avez souvent photographié la végétation, les cerisiers en fleurs, les herbes, les feuilles… Vous travaillez la matière organique, minérale, y compris jusqu’au moment du tirage. En sillonnant les vignes, vous dites avoir été saisie par la joie paisible des lieux. Qu’entendez-vous par là ?

ALEXANDRA CATIERE : J’avais le souvenir d’une dégustation d’un grand cru, de son effet sur moi : un débordement de dopamine, une joie profonde qui est forcément le reflet d’une vérité, d’une authenticité. Celle d’un terroir, celle des hommes et des femmes qui ont élaboré un vin capable de produire une émotion aussi intense, qui ont reçu une nature et un savoir-faire de leurs aînés, qu’ils transmettront ensuite aux générations suivantes. La joie était donc l’un des mots-clés lorsque je suis arrivée à Château Palmer. Et je l’ai ressentie très vite dans l’atmosphère, dans la philosophie du domaine, cette façon de travailler la terre en utilisant des tisanes pour protéger les plantes ou en enterrant la bouse dans des cornes pour produire du fertilisant. Tout cela m’a touchée. J’avais lu le Cours aux Agriculteurs de Rudolf Steiner et m’étais renseignée sur la biodynamie. Pour moi, c’est du bon sens, un retour à des pratiques naturelles que j’ai toujours connues chez moi, que respectaient les vieux paysans biélorusses, mais aussi mes parents, dans le jardin de leur datcha, à l’extérieur de la ville, où ils cultivaient des fruits et des légumes.

En arrivant aux États-Unis à vingt-cinq ans, j’ai découvert des tomates qui n’avaient aucune odeur, aucune saveur, j’ai compris qu’il y avait un problème. Alors que les tomates cultivées ici sont pour moi de véritables madeleines ; elles portent en elles le goût de l’enfance.

« Je cherche à retrouver l’excitation des premiers photographes, cette joie de dialoguer avec la lumière et la matière »

— Alexandra Catiere

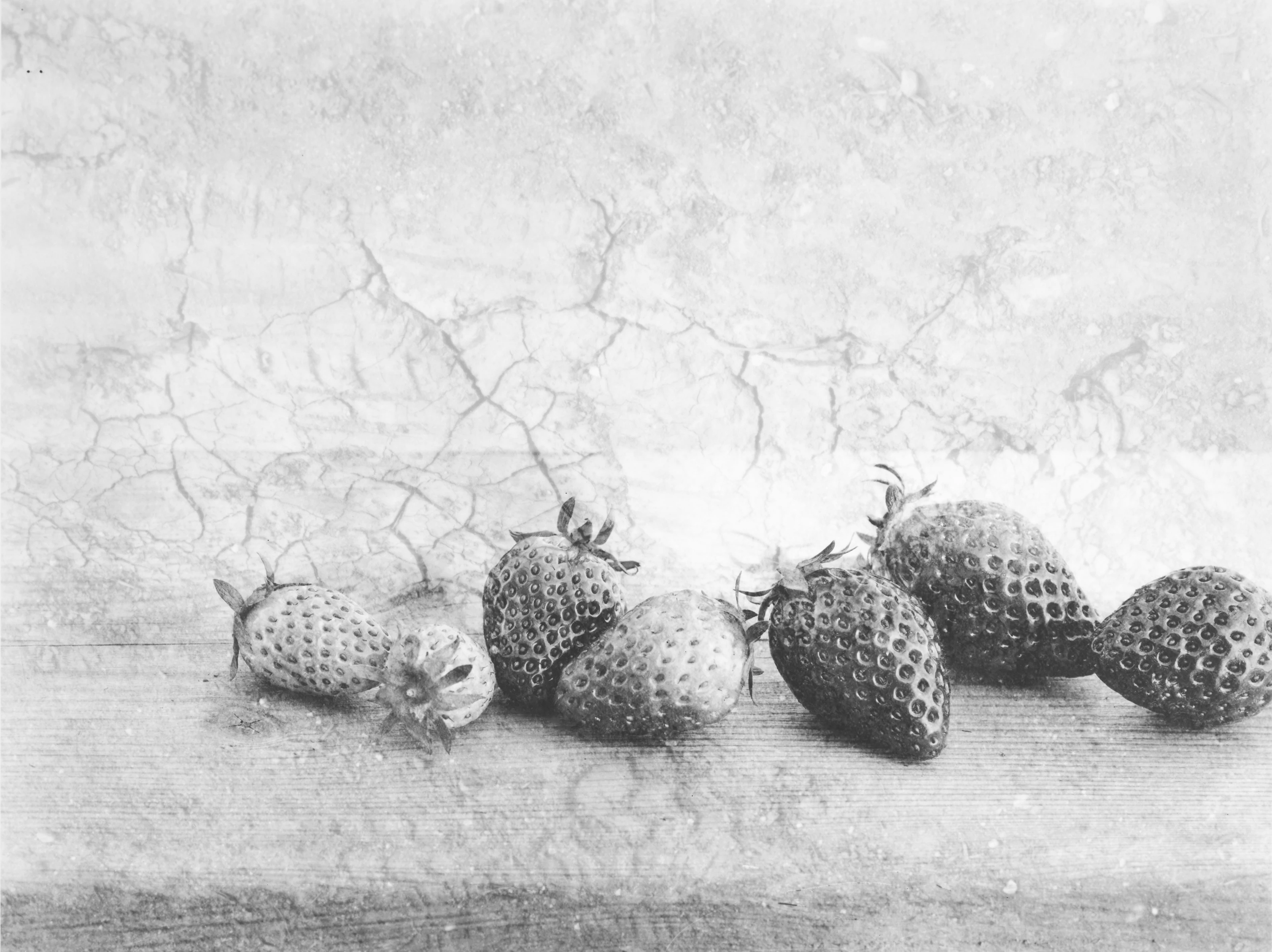

CHÂTEAU PALMER : Ces tomates, vous les avez prises en photo, comme d’autres fruits et légumes du verger, mais aussi des poissons issus de la pêche locale, la vaisselle, l’argenterie du château, puis vous vous êtes mises à superposer les images pour raconter une histoire…

ALEXANDRA CATIERE : Je ne voulais surtout pas photographier la vigne, le raisin, c’était trop littéral, trop évident. Je devais tester autre chose. Concentrer mon regard sur des éléments moins attendus, par exemple le rôle des arbres dans le vignoble, les produits du verger… jusqu’aux couverts en argent, effectivement. Vous savez, moi je viens d’une culture où tout cela n’existait pas. Les objets anciens ont disparu. Tout a été détruit, effacé. Dans l’ancienne Union soviétique, il n’y pas de passé, pas d’histoire. On n’en parle pas, on ne les voit pas. Donc pour vous, c’est peut-être normal de manger avec des fourchettes ou des couteaux qui datent de plus d’un siècle ; pour moi, c’est nouveau.

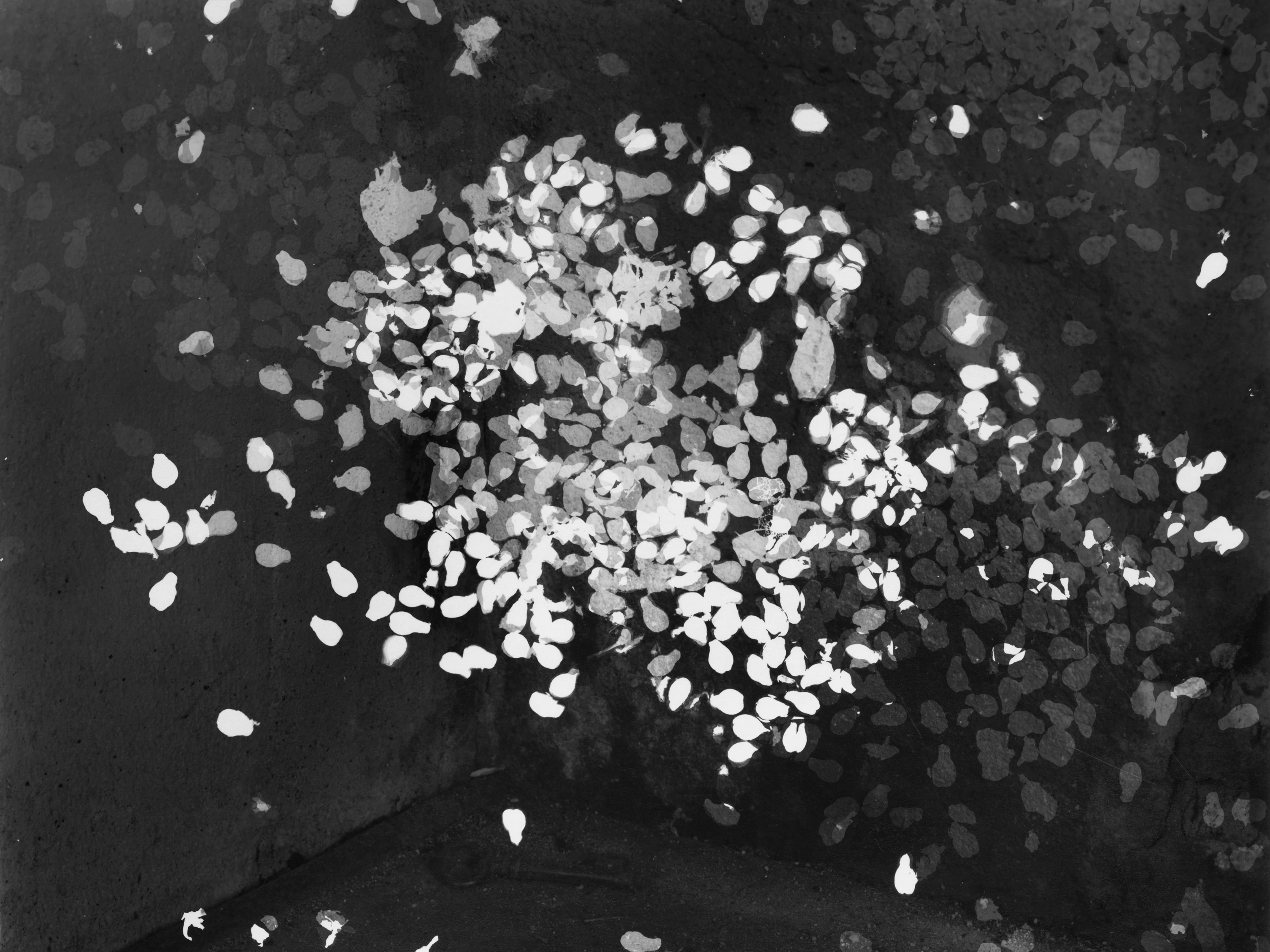

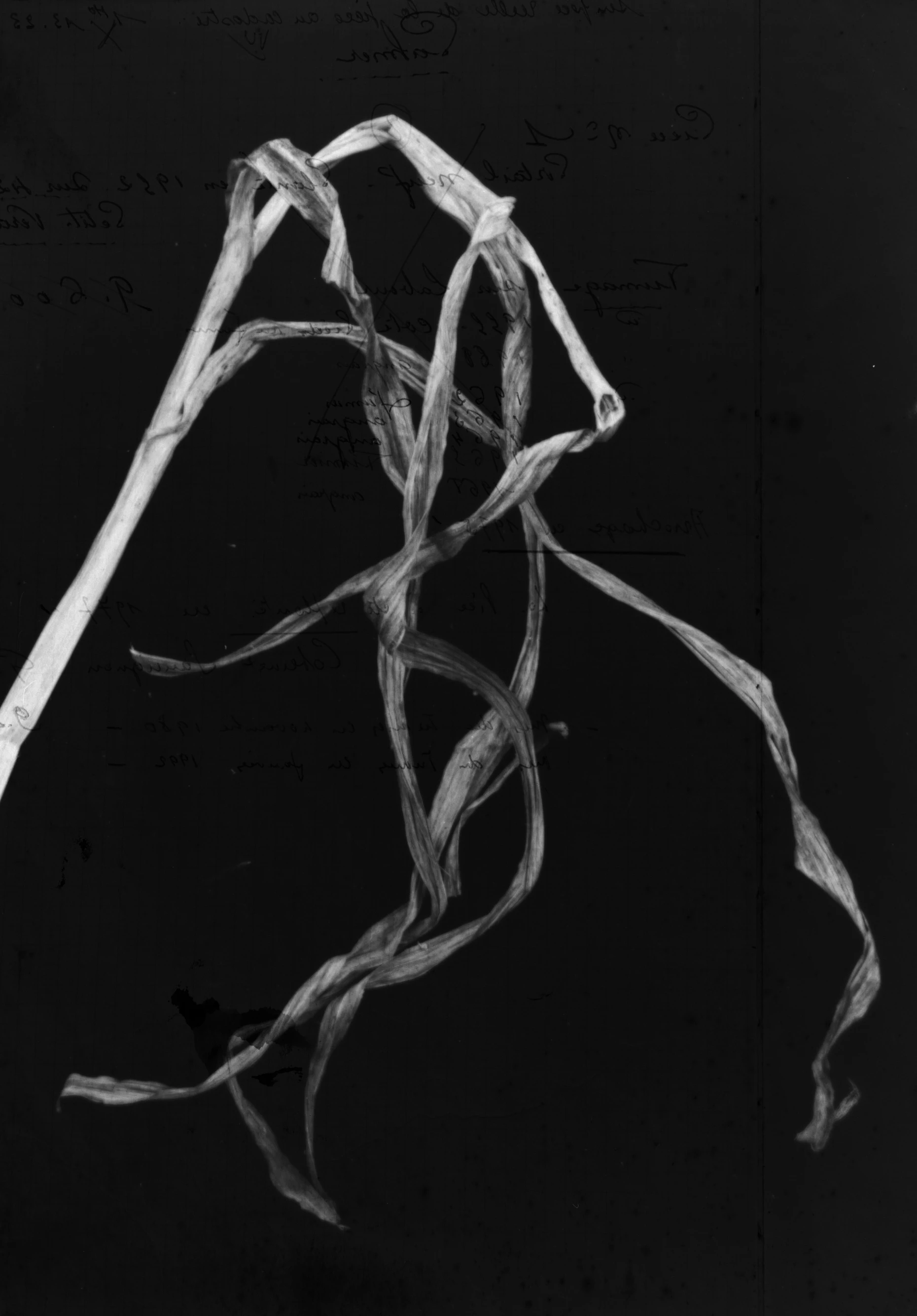

De la même façon, j’ai été frappée par un graffiti sur l’un des murs du château, à l’étage, témoignage de l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela m’a impressionnée que les propriétaires l’aient conservé. Je viens d’un pays où tout cela était tabou. À Minsk, juste après la guerre, le gouvernement ne voulait même pas voir les blessés et les handicapés dans la ville. Il fallait soigner la vitrine du pays, quitte à dissimuler toute la poussière sous le tapis. Voilà pourquoi je suis sensible depuis toujours à ce qui se passe dans les placards. J’aime les ouvrir, révéler les histoires cachées à l’intérieur. Cela m’a donné l’idée de photographier ce graffiti allemand sur le mur et de l’utiliser comme une base, un palimpseste, une première couche de peinture que je pouvais recouvrir d’autres images. J’ai reproduit ce procédé avec les cahiers des vendanges tenus par les anciens régisseurs, les Chardon, en superposant aux pages manuscrites des images de ce qui perdure aujourd’hui.

Cela a été le déclic de cette résidence, qui a été bien plus qu'une carte blanche : elle m'a permis d'explorer ce qui m'obsède depuis toujours, cette idée que l'histoire n'est pas chronologique mais condensée en nous. Toutes les strates du passé – mon enfance biélorusse, les traumatismes collectifs, mes rencontres artistiques – cohabitent simultanément dans mon corps, dans ma mémoire, et resurgissent sans prévenir au contact d'un lieu, d'un objet, d'une lumière. À Palmer, tout m'a parlé : le graffiti, les cahiers, l'argenterie, les arbres qui ont vu passer plusieurs générations de vignerons. Ces traces matérielles m'ont rappelé les fresques de Pompéi, qui continuent de nous parler à travers les siècles. En photographiant ce domaine, j'ai compris que je ne cherchais pas à figer l'instant présent, mais à révéler cette épaisseur du temps, cette accumulation invisible qui fait qu'un lieu respire encore longtemps après le passage de ceux qui l'ont habité. C'est de là qu'est né le titre de ce travail : « Tout en ce lieu me survivra ». Non pas par mélancolie, mais comme une évidence sereine.

CHÂTEAU PALMER : Ces superpositions sont-elles aussi une forme d’hommage aux expérimentations des pionniers de la photographie, aux photogrammes de Man Ray, par exemple ?

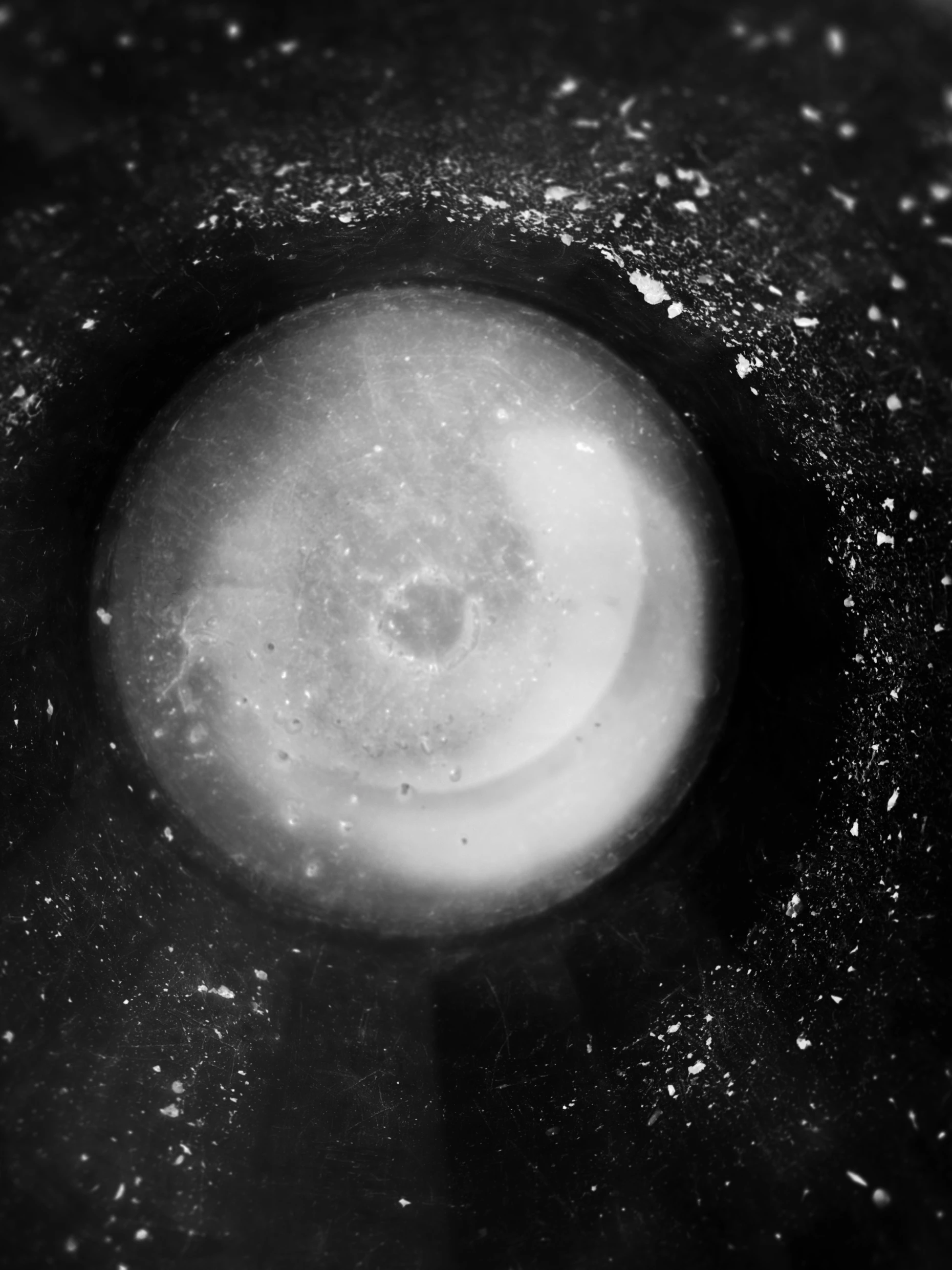

ALEXANDRA CATIERE : Disons que je cherche à retrouver l’excitation des premiers photographes, cette joie de jouer, de dialoguer avec la lumière et la matière. Tout part de là. Je n’aime pas la photographie trop cérébrale ni trop abstraite. J’aurais pu décider d’enterrer des tirages comme les cornes de vaches, essayer de me réinventer totalement, mais ce n’est pas ma nature, je préfère raffiner ma propre pratique, la pousser toujours plus loin en restant moi-même. Je veux à tout prix conserver l’esprit du débutant, ce mélange d’angoisse et d’excitation. Pour moi, les idées naissent d’abord de la matière. Du travail. Parfois d’accidents, d’erreurs fécondes. C’est pourquoi j’aime énormément travailler à l’argentique. La création se passe en grande partie après la prise de vue, au moment du développement, du tirage. Dans la chambre noire, je teste des papiers différents, je peux ajouter de la terre sur les négatifs, comparer les encres, les textures, et faire naître les images. Je crée vraiment à cet instant-là. Je réfléchis au statut de l’empreinte, de la trace. Quel type de trace laisserons-nous après nous ? Qu’est-ce qui survit aux accidents, aux modes, aux cycles de la vie, aux décennies, aux siècles ? Ces questions sont au cœur de ma démarche et à l’opposé de ce que pourrait par exemple produire une intelligence artificielle. L’IA se bornerait à copier, plagier, citer, sans jamais atteindre cette magie que je cherche, qui relève de la profondeur de la matière et de la joie de la vérité.

« J'ai compris que je ne cherchais pas à figer l'instant présent, mais à révéler l'épaisseur du temps »

— Alexandra Catiere

CHÂTEAU PALMER : En regardant vos images, quelques grands noms de la photographie humaniste en noir et blanc viennent spontanément à l’esprit, d’André Kertész à Claude Batho. Mais aussi une certaine tradition picturale : Chardin, l’école de Barbizon, les impressionnistes, Cézanne…

ALEXANDRA CATIERE : Je me suis mise à la photographie pour quitter mon pays. Il y avait plusieurs orientations possibles pour étudier aux États-Unis : le journalisme, le cinéma, la politique… J’ai hésité jusqu’au jour où, à la bibliothèque de Minsk, je suis tombé sur une « Histoire de la Photographie ». C’était le seul ouvrage consacré à la discipline. J’y ai découvert le travail d’Alfred Stieglitz et d’autres pionniers de l’image photographique au XIXe siècle. Ça a été un choc, une révélation. J’avais tourné la page de la peinture à l’âge de quinze ans alors que j’adorais ça. Je faisais un blocage. Par le biais de la photo, j’ai compris que je pourrais revenir à ma pratique artistique, approfondir la peinture que j’avais abandonnée. J’ai acheté un vieil appareil, j’ai appris les techniques de tirage dans la salle de bains d’un de mes amis, puis je suis partie aux États-Unis.

CHÂTEAU PALMER : Où vous êtes devenue très vite l’assistante du célèbre Irving Penn… Comment cette rencontre s’est-elle produite ?

ALEXANDRA CATIERE : Quand je suis arrivée à New York, je ne connaissais rien au milieu de la photo. J’ai obtenu une bourse pour me former à l’International Center of Photography où je travaillais jour et nuit. C’était pour moi un autre monde, plein de livres, de bibliothèques, de musées… Pour obtenir des contrats ou des stages, un camarade m’avait conseillé d’appeler les photographes directement. J’aimais beaucoup Richard Avedon, qui m’avait impressionnée lors d’une conférence, mais il venait de mourir. Alors j’ai trouvé le téléphone du studio de M. Penn. Et on m’a répondu : « Envoyez-nous un fax ».

Quelques mois plus tard, son assistant m’a rappelée pour un essai. La première fois que j'ai rencontré M. Penn, j’étais presque déçue : il était petit, il faisait vieux, ressemblait vaguement à mon grand-père. Il m’a interrogée sur mes ambitions et j’ai répondu avec une certaine arrogance. Quand je suis sortie de l’entretien, je me suis trouvée tellement nulle que j’en ai pleuré pendant deux jours. Puis il m’a recontactée. Pour moi, c’était comme un miracle. Je suis restée un an dans son studio, sur la cinquième avenue, où je m’occupais des tirages, des archives, où j’aidais à certaines prises de vue. C’était une période d’apprentissage intense, capitale pour moi. Je lui en suis reconnaissante. À l’expiration de mon visa, de retour à Minsk, j’ai commencé à photographier des gens dans le bus, la tête contre la vitre. Ma démarche n’était pas voyeuriste mais très personnelle. Cette série « Behind the Glass » (2005) est devenue ma carte de visite, qui m’a valu une publication dans le New Yorker, l’invitation d’un grand festival photo. Tout à coup, ma carrière a démarré.

CHÂTEAU PALMER : Avant de se poursuivre en France…

ALEXANDRA CATIERE : En 2008, je me suis installé à Paris avec mon mari, le photographe Raphaël Dallaporta. Au début, en France, on me ramenait sans cesse à mes origines biélorusses, à mon accent, comme si mon passage par les États-Unis n’avait pas compté. J’ai malgré tout continué de travailler pour la mode ou pour la presse, à réaliser des portraits en studio. Puis, en l’espace d’un an, j’ai perdu mon frère d’un cancer et j’ai eu un fils. Cette épreuve personnelle, où se confrontaient la mort et la naissance, a eu des conséquences importantes sur mon travail, m’a donné la liberté de réaliser des choses plus chaotiques et finalement plus proches de la vie. Je me suis mise à mélanger les séries, les sujets, les territoires, à casser la chronologie et les frontières. Grâce à cette nouvelle direction, j’ai été lauréate d’une résidence au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, puis mon travail a été exposé aux Rencontres photographiques d’Arles, à Paris Photo… Et me voilà, aujourd’hui, en pleines vendanges à Château Palmer !

« J’aime le silence de la chambre noire, c’est très monacal, très méditatif »

— Alexandra Catiere

CHÂTEAU PALMER : Comment parvenez-vous à trouver l’inspiration au quotidien ?

ALEXANDRA CATIERE : J’aime le silence de la chambre noire, c’est très monacal, très méditatif. Il m’arrive, avant de me mettre au travail, de lire de la poésie russe à haute voix. Des textes d’Ossip Mandelstam (1891-1938) ou d’Anna Akhmatova (1889-1966) qui résonnent avec mes images. Il y a quelque chose dans la culture russe qui va à l’essentiel, cherche l’âme des choses, des êtres, cherche à exprimer l’invisible. Cet idéalisme me plaît, me parle. Cette dimension spirituelle, cette épure. Parfois, dans le milieu de la mode, les gens paraissent surpris de me voir travailler le portrait en noir et blanc, à la chambre, comme autrefois. Pourtant, pour moi c’est tout-à-fait naturel. Ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves, comme il vous paraît naturel à Château Palmer de manger les légumes du jardin ou de déjeuner tous ensemble à la cantine vigneronne, quel que soit votre âge ou votre fonction dans l’entreprise.

Le saut technologique que nous avons connu ces dernières années ne doit pas nous faire oublier la beauté originelle de notre pratique. Le besoin d’aller vers les gens, d’être présent dans le présent. Quand je réalise des portraits, je cherche à capturer l’étincelle de vie, le feu sacré, le « duende » comme on dit dans le flamenco. Je pense aussi au peintre italien Giorgio Morandi, qui cultivait cette forme majestueuse de simplicité, d’évidence. L’artiste vivait avec ses sœurs dans un petit village de Bologne. Quand ses pinceaux n’étaient plus utilisables, il ne les jetait pas : il les enterrait. La magie de ses natures mortes vient de là : de l’amour qui respire encore aujourd’hui sur la toile. Cette sincérité, cette sensibilité, j’espère moi aussi pouvoir les transmettre par la photographie.

Photographie © Alexandra Catiere pour la résidence INSTANTS à Château Palmer, 2025

BIOGRAPHIE

Le parcours sans frontières d’Alexandra Catiere témoigne de son envie de tendre vers l’universel. De l’ancienne Union Soviétique à la France en passant par les États-Unis, cette jeune photographe fait de l’intemporalité l’un des aspects majeurs de sa création. Ressuscitant la tradition humaniste, ses images sont celles des sensations, des atmosphères qu’elle réussit à capter. Sans jamais s’arrêter aux seuls genres du portrait, de la nature morte ou du reportage, Alexandra fait de l’appareil photo l’instrument de son empathie pour la nature humaine et la vie en particulier.